過去のコラム

-

第13回

平成26年度診療報酬改定の背景平成26年2月12日に中医協でH26診療報酬改定が決まり、公表されました。

2025年に我が国の高齢化率は30%になると予想され、少子化も考慮すると、このままでは健康保険制度、介護保険制度を維持する事が財政的に不可能になると思われます。

したがって、国は2025年に向かって10年計画で制度の大幅な改革を始めました。診療報酬は2年に1回の改定が原則ですから2014年、2016年、2018年、2020年、2022年、2024年と、2025年までに6回ので改定がなされ、今年2014年はその第一歩の改定と見て良いでしょう。

介護保険は3年に1度の改定なので、2015年、2018年、2021年、2024年と4回あります。2018年と2024年が診療報酬と同時改定となります。

2024年にはすなわち、今から10年後には少子高齢化の我が国を支える制度が完成されようとしています。

では、今回の改定のキーワードを考えてみましょう。

1.医療機関の機能分化と効率化です。

a.高度急性期病棟の設置

b.亜急性期病棟の設置

c.回復期病棟の設置

d.主治医機能1,2

e.有床診療所の活用

f.チーム医療2.医療と福祉の連携

a.地域包括ケア支援センターの設立

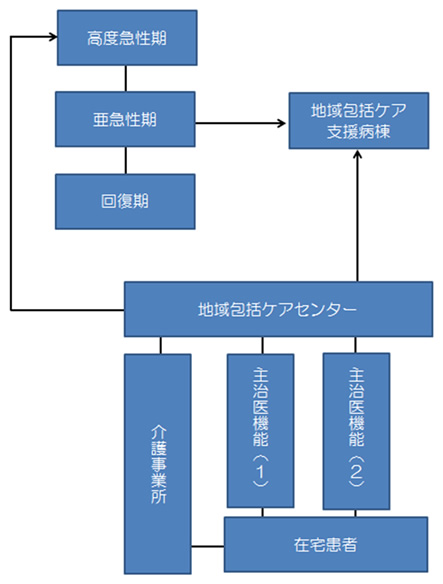

b.チーム医療上述1のb.の亜急性期病棟から地域包括ケア支援病棟が新設されました。医療機関の機能分化と福祉との連携のための地域包括ケアのイメージを図に示すと下記の通りです。

要は、患者にとって医療と福祉の連携、すなわち高度急性期から在宅まで一気通貫のシステムを構築する事を目標としているのです。この地域包括ケアセンターは人口1万人について1か所作ることが目標で医療福祉を中心とした町づくりにほかなりません。

このためには、医療法、医師法、薬事法、薬剤師法、歯科医師法や補助看法などの法律の改正もなされます。

今一つのキーワードは、24時間対応です。大病院は、現在でも24時間対応をしていますが、有床診療所、一般診療所、保険薬局、訪問看護ステーション等々が24時間対応を求められてきます。以上、述べたことを財政的に考えると医療費の伸びをどのように抑えながら制度を維持していくのか?色々なことが想定されますが、先ずは今回の改定がどのように具体化されるかを活目する必要があります。初診料が何点になったかが問題ではなく、将来医療・福祉の姿がどのようになるか?の視点で今回の改定をみる必要があります。

-

第12回

平成26年度診療報酬改定の動き1. 消費税

2014年4月より8%、2015年10月より10%に引き上げられることは決まっているが、診療報酬、調剤報酬、介護報酬に具体的にどのように上乗せされるのかは現時点では不明確である。将来10%以上になることを想定して具体化されることが必要である。2. 患者の自己負担

イ. 健康保険料、介護保険料のUP?

ロ. 自己負担分のUP

例えば、健康保険料では70~74歳が現在の10~20%負担へ

介護保険では40歳からの支払を20歳からとする。また、一律10%負担であったものが収入(?)のある人は20%負担とする。

一方、健康保険の自己負担には高額医療制度があり、10%負担の人は17,000-

30%負担の人は44,000-を限度としてそれ以上は払わなくても良い制度の、この上限額を引き上げる。3. 医療機関の機能分化と福祉との連携

高度急性期病棟を医療法で定め、主治医機能(かかりつけ医)を中心とした在宅医療、チーム医療を評価する。

当然、亜急性期、回復期、慢性期病棟の必要性と有床診療所の有効活用が求められている。

また、市町村単位に地域包括支援センターが設置され、これを中心に医療と福祉の連携が促進される。国は2025年までに全国市町村で、このシステムが稼働することを目標にしている。

また、地域医療支援センターが各都道府県単位に設置され、医師の偏在をはじめとする医療資源、福祉資源の偏在の解消に努める。このセンターの設置には、地区医師会が積極的に関わることになっている。

また、これまで以上に在宅医療が重視され、在宅専門診療所以外にいわゆる往診に対しても評価され、地区の医師を中心としたチーム医療が促進される。4. 医療、福祉の機能の強化

(1) 介護福祉士の吸痰行為等

(2) 歯科衛生士の口腔ケア

(3) 看護師の28項目の医療行為

(4) 薬剤師の患家に於ける調剤

(5) 放射線技師の胸部X線の処置

などなど、それぞれの職種が従来グレーゾーンとされて来た範囲を医師の包括的指示の下、行うことが可能となってきた。

これらもチーム医療の基本的行為であり、利用する患者が安心安全であることが最大の目的である。このように、財源的な面のみではなく、地域の人、特に高齢者が安心して住める社会を構築することが求められており、単に、医療・福祉の人々のみではなく、地域全体が関わることが重要である。行政の責任は特に重大である。5. 今後の大きな課題

医療と福祉の連携をスムーズに行い、

高度急性期⇔亜急性期⇔回復期⇔慢性期⇔有床診療所、在宅老人施設

という一気通貫を達成する制度を作りあげることである。 -

第11回

病床の機能分化国は健康保険制度維持のために国民にとって安心・安全な、且つ効率的で安定的な制度を模索しています。その一つが病床の機能分化です。

平成25年6月現在の我が国の病床数は下記の通りです。

(1) 精神病床 340,000-

(2) 感染症病床 1,800-

(3) 結核病床 6,700-

(4) 療養病床 330,000-

(5) 一般病床 900,000-

(6) 有床診療所 122,000-

約170万床存在しています。(1)精神病床には最近、認知症患者の入院が増加している。また、統合失調症を始め、入院の長期化がある。

(2)感染症病床および(3)結核病床は予防、治療対策の充実によって減少している。

(4)療養病床は小泉内閣の時代に15万床に減少させる動きがあったが、急性期から在宅への過程として、療養病床の必要性が生じた。したがって地域医療計画によって、その数が都道府県単位で検討されている。

(6)有床診療所のベッドも最近は救急時や急性期から退院した人達が、在宅に戻るまでの一時的に利用するベッドとして、そのありかたが見直されている。

問題は、(5)の一般病床である。

一般病床は900,000であるが、今まで国は診療報酬上で急性期、慢性期等の区分を誘導してきた。たとえば、看護体系7:1などである。しかし、今回は医療法上で区分しようとしている。

1. 高度急性期病床 ・・・ 救急

2. 急性期病床 ・・・ 重篤な状態

3. 回復期病床 ・・・ 回復中だが、在宅療養には未だ困難。リハビリを含む。

4. 慢性期病床 ・・・ ALS等の難病で長期に医療が必要

特に問題なのが、1の高度急性期病床である。これは実体的には救急に近い。平成28年度の診療報酬改定時までには決まると思われるが、

1. 24時間対応が可能

2. DPCを取っている

3. 看護体制が100床あたり40人以上

4. 救急医療が可能

5. 一般外来は取らない

6. 病棟単位

7. 平均在院日数12日以下

8. 各都道府県単位の医療計画の中で、2025年の人口構造の推定から一般病棟の何%を高度急性期病床にするかが注目される。

当然、外来処方せんが無くなるので、周辺薬局にも大きな影響を与えるであろう。それよりも、看護師が充当できるのか?現時点よりもっと看護師不足が深刻な問題となろう。また、医師は高度急性期医療を目指し、現在の偏在が更に強くなる危険もある。また、患者にとっても高度急性期または、急性期から回復期、慢性期に更に(施設有床診療所を含む)在宅へとスムーズに移行できるか?

この解決は容易ではない。冒頭に述べたように、機能分化は財政上の無駄を省くことも大きな目的であり、世界に冠たる健康保険制度を維持するに必要であるが、患者にとって安心安全な医療制度でなければならない。

超高齢化の時代を目前にしてこの問題の解決は急務である。 -

第10回

尊厳死日本人はどちらかと言うと、死を論ずる事を避けて来たようだ。しかし、長寿社会となり、核家族となり、その上に医学等の医療の在り方の進歩により、嫌でも死と向き合わざるを得ない。昭和初期までは三世代が同居しており、祖父や祖母が家庭で生を閉じるのが当たり前であり、人の死を目の当たりにして来た。その人たちは、体力気力が衰え、食が細くなって死を迎えたのである。ところが、現在は人工呼吸器、経管栄養、点滴、胃瘻等によって延命措置が取られている。いわゆる老衰死が無くなってしまっている。年間100万人の死亡者のうち、80%が病院で亡くなっている。病院では最後まで医療の技術を以って延命措置をする。なぜか?

単に医療の進歩を誇るのみではなく、命を縮めたのではないかと家族から訴えられるからである。以前、付添いの家族の希望で人工呼吸器をはずして後から訴えられた医師がいたことを記憶されていると思う。

脳死状態となってチューブだらけになってまで生きたいとはほとんどの人が思っていないに違いない。しかし、看護する家族の思いは千差万別である。フランス・オランダは尊厳死に関する法律があると聞く。アメリカその他の先進国はガイドラインがある。我が国は、尊厳死に関して何の規定もない。

本人の意思が最優先されるべきである。そのために自分の死に方を文書にしておく必要があるのではないか?

特に意思表示がなく、認知症などになると、家族や介護の人々はその処置に戸惑ってしまう。死は人生の終局であり、その死生観は宗教であり、一種の哲学である。生あれば、必ず死がある。その現実を高齢化社会の現在、真剣に考える必要がある。

大きな交通事故が発生すると、事故調査委員会が調査し人為的ミスが発見されると初めて刑事事件となる。しかし医療現場は家族の訴えがあると即警察が介入する。特に死亡者が財産を多く持っていたり、多額の生命保険等に入っていると不審死扱いとなり、家族でさえ疑われることになる。先ずは、医療にも事故調査委員会を設置すべきと思う。そして、かかりつけ医を持って、日ごろの体調を診療してもらい、いざという時は死亡診断書を書いてもらうことである。もっとも重要な事は本人の意思であり、すくなくとも脳死状態になったら延命措置は不要との意思を文書で家族宛、または主治医宛に残しておくことが必要ではないだろうか?

尊厳死とは人間の死に、その人らしく死ぬ事を意味するのである。IPS細胞等による更生医療の進歩、遺伝子解明によるオーダーメイド医療の進歩等があっても、この自然界において人間のみが死なないことは許されないのではないか?

尊厳死は自然死でありたいと思う。 -

第9回

OTCのインターネット販売1.学問的立場

医薬品の原材料は、そもそも化学品である。これに情報(効能・効果・副作用等)が付加されて始めて医薬品となる。したがって、情報伝達は医薬品の販売に必須である。2.法律的立場

2013年に入り、最高裁でOTC医薬品のインターネット販売が認められる判決が出た。その根拠は、薬事法は医薬品の販売の仕方までは抑制していないというのである。(1)の情報伝達からインターネットで情報を流せば良いということになる。3.利用者の立場

インターネットを使用する人が増加している事で、確かに利便性は大きい。しかし、医薬品の情報はあくまで医学的統計によって出されているので、その患者にとって当てはまる情報かどうかは不確かである。

自分の生活習慣のあり方や、他の薬剤やサプリメント等を服用していた場合、本当にインターネットから得る情報だけで安心できるのか?が疑問である。

インターネットの利用は、あくまで自己責任の世界であるので、何らかの副作用が発生した場合、自分の責任で処する以外はない。

安全性の確認と責任の所在の確認をすべきである。4.財政的立場

高齢者の増加とともに、医療機関受診が増加する。

医療費は、年間1兆円増と言われている。これには国費等、公的資金が投入されているので国として抑えられないか?と考えるのは当然である。その場合、慢性疾患(高血圧、糖尿病、高脂血症等)の生活習慣病はセルフメディケーションによって自分でコントロールしてほしい。健康保険を使わないでほしい。というのが本音だと思われる。

そのためには、OTCやサプリメントを利用して、自己コントロールをしてもらう方向に向かうと思われる。この意味でも、OTCは重要な物であり、その活用方法が問題となる。5.薬剤師・薬局の立場

従来、OTCに関して「薬剤師は十分に説明をしてきた」とは残念ながら言えない。しかし、これからは薬剤師は個々の利用者の生活や体質に合った情報を伝達する事によってセルフメディケーションに貢献せねばならない。その意味で、薬剤師や薬局はインターネット販売には反対の立場である。(3)の利用者の立場でも記したように、他の薬剤やサプリメントや、酒、喫煙、睡眠不足等々の問題を抱えていないのか、を知ることが必要である。その点を薬剤師はよく考えるべきである。6.政治的立場

現在(2013年6月7日)の厚労省は、賛成・反対両論併記で国民会議に提言を、政治的に結着することとなった。

TPPが医薬にどこまで介入するか?問題であるが、インターネット販売の流れは止められないであろう。麻薬・劇薬・毒物・精神安定剤等の指定医薬品および、市販後4年以内のOTCを除くことになっているが、詳細は検討会で9月末までに決められることになっている。

7月の参議院選総選挙の結果とTPPの動きに注目しなければならない。インターネット販売は誰のためなのか?この視点を忘れずにいたい。 -

第8回

在宅服薬管理指導医師の往診と在宅診療とは、どこが異なるのかご存じですか?

往診は患者様の容体が異常となり、医師に自宅に来てもらって診療を受けることです。在宅診療は介護保険適用患者がケアプランを基に計画的に医師の診療を受ける事でその利用に当たっては、患者様との契約が必要です。

では、薬剤師が在宅服薬管理指導をする場合はどうなるのでしょうか。

健康保険及び、介護保険では診療上、同一給付の場合は介護保険が優先されると定まっています。(保険薬局および保険薬剤師療養担当規則第3条の2および、健康保険法第5条の2)

従って、同じ服薬指導でも対象者が介護保険利用者であれば、介護保険で処理することになります。介護保険の適用となると、正式名称は「居宅療養等管理指導料」となる。

別表(1)は、職種別および利用者が自宅か施設か、によって区分されている。職種等 単位数 イ. 医師又は歯科医師が行う場合

(月2回を限度)居宅療養管理指導費(I)

居宅療養管理指導費(II)(注1)500単位

290単位ロ. 薬剤師が行う場合(注2) 医療機関薬剤師の場合 在宅利用者

(月2回を限度) 居住系施設入居者等550単位

385単位薬局薬剤師の場合 在宅利用者

(月4回を限度) 居住系施設入居者等500単位

350単位ハ. 管理栄養士が行う場合

(月2回を限度)在宅利用者

居住系施設入居者等530単位

450単位ニ. 歯科衛生士が行う場合

(月2回を限度)在宅利用者

居住系施設入居者等350単位

300単位ホ. 保健師、看護師が行う場合(注3) 400単位 注1:診療報酬の「在宅時医学総合管理料」又は「居住系施設入居者等医学総合管理料」を算定する場合。いずれも、通院困難な患者に対し、計画的医学管理の下に月2回以上の定期的な訪問診療を行っている場合に月1回に限り算定。

注2:がん末期、中心静脈栄養を受けている者に対しては、2回/週かつ、8回/週を限度として算定。

注3:居宅サービス提供開始から2カ月の間に1回を限度として算定。准看護師が行う場合は90/100を算定。小規模薬局(薬剤師3人未満)については、グループ化し、在宅基幹薬局を中心に在宅訪問が可能となったが、実質上、近隣の小規模薬局がグループ化をする事は困難であり、実施例は少ない。

2014年の診療報酬改定では、薬局・薬剤師が単独で取れる点数は減少するし、増加は無いと思われる。ただ、増加する唯一は在宅であり、チーム医療である。既に、2012年度に(イ)「急性期病院退院時共同管理指導料」月1回600点と(ロ)「在宅患者緊急時共同指導料」月2回700点が実施されている。

共同とは4職種以上の国家資格者の共同であり、残念ながら(イ)の退院時共同指導料がとれている薬局はほとんどありません。がん患者等の増加により、麻薬の取り扱いが増量するが、これに対して麻薬に対して100点がすべての事例に加算されている。

今後、高専賃等のマンションに医師・訪看・介護事業者・薬局等が居住する例が増加すると思われるが、チーム医療は容易になり加算がとれる可能性が強いが、一方で同一建物内なので、指導単位が下げられる可能性がある。

急速な高齢化が進む我が国の現状は嫌でも在宅をチームで行わなければならず、薬局・薬剤師も多職種との連携が重視される。

-

第7回

医療保険と介護保険の財源我が国の急速な高齢化(2010年現在23%といわれている)と、少子化、更に経済の不況によって財源が厳しくなり、このままでは医療の皆保険制度や介護保険制度の存続が困難となると予想されている。

世界に冠たる皆保険制度等を維持するための方策を考えてみたい。(1) 医療保険

2010年現在、医療費は38兆円と言われ年々1兆円ずつ増加しているので現在は40兆円に達していると思われる。その約4分の1である10兆円が国費である。

医療保険は

イ. 国費(25%)

ロ. 保険者(企業または市町村)

ハ. 保険料

ニ. 自己負担(1割または3割)

によって成り立っている。高齢化によって、医療を必要とする高齢者が増加し、少子化によって支払う人が減少している。この現状を打破するには、

・(イ)、(ロ)の増加は無理である。

・(ハ)保険料をUPさせるまたは(ニ)自己負担をUPさせる。これらもなかなか難しい

となると、健康保険の対象を減少させる。すなわち、慢性疾患である高血圧症等々は、セルフメディケーションで自分でコントロールさせて医療保険の使用を制限する。または、高額医療費の限度額を引き上げて自己負担分を大きくする。更には、混合診療を認めて高度な高額医療は自己負担とする。等々が考えられる。

無論、消費税を充当することも考えられる。消費税1%で約2兆円であるので、5%で10兆円となり、ほぼ現在の医療費増加分を補えるが5%すべてを医療費につぎ込むことは可能か?は疑問である。

(2) 介護保険

介護保険は医療保険を節約するために、2,000年に施行されたものである。スタート当初、2兆円であったが2010年には8兆円、現在は10兆円と予想される。これも高齢化のために急速に増加している。

この介護保険の財源も

イ. 国費(24%)

ロ. 市町村

ハ. 保険料(40歳から)

ニ. 自己負担(1割)

から成り立っている。(イ)と(ロ)のUPは無理とすれば、(ハ)保険料40歳からを20歳から徴収する。(ニ)自己負担率を利用者の収入にそってUPする。1割負担を2割負担にUPする。等々が考えられる。

更に介護度認定の査定が厳しくなることも想定される。

2025年の団塊の世代が後期高齢者に突入するまでに、これら医療保険、介護保険の制度の改革が待ったなしで迫っている。 -

第6回

在宅III ハ)在宅はチーム医療であり、街造りである在宅(II)で述べたように病院ではあらゆる医療職が存在するのでチーム医療は容易であるが、病院以外では医療職が限られる場合が多い。また、それに福祉職が加わってくる。

難病患者さんを除けば、在宅は高齢者が多い。各々がそれなりの疾患や障害を持っていて(何種類かの疾患を合併していることがかなりある。)患者さん一人一人で事情が異なっている。先ずは、内科医が中心となる

次に、耳鼻咽喉科・皮膚科・眼科・整形外科・歯科・薬局も必要であり、そして訪問看護ステーションのナースは欠かせない。更に、ケアマネージャー・介護福祉士・ヘルパーさんや、保健所、保健師さんや、手足のリハビリのためには理学療法士と作業療法士も必要となる。

医療職、福祉職、更には行政が、患者さんを支えることができなくてはならない。

しかし、残念ながら、特に医療職は病院のように揃わない場合が多い。

この場合は、医師の包括的指示の下である程度の医療行為をコ・メディカルや福祉職がせざるを得ない。

医師の包括的指示の下で医療行為の一部が出来る看護師、歯科衛生士、介護福祉士等が実政化されている。更に2025~2030年には、我々の高齢化率は3%以上となり、老々介護や独居の高齢者が増加すると思われる。しかも、これらの高齢者は疾病をお持ちであったり、自立が出来ない状態も予想される。とすれば、家族介護は無理であり、地域で彼らを支えるしかない。これが街造りである。65歳以上の高齢者の三分の一はがん、三分の一は認知症、三分の一は生活習慣病といわれている。これらの人々が安心して生活できる地域造りが必要である。

これが、一つは地域に於けるチーム医療である。国は人口一万人当たり一チームを作りたいという構想を持っている。また、一つが高齢者専用のマンション等である。一つのマンションに居住部屋等はバリアフリー化し、医師、ナース、介護福祉士、薬局が中にあって居住者を見守る形である。

旧住宅公団のマンションの建て替えに当たり、上述のようなマンションが出来つつある一方で民間の高価なホームが出来てきている。

どのような形にしろ、地域におけるチーム医療が成立しなければ不可能なことである。

2025~2030年 世界一高齢者社会になる日本が目指す、人々が安心して暮らせる街造りである。現在すでに取り組んでいるところがある。具体的には宮城県の涌谷町や、千葉県の柏モデル、広島県の尾道方式等々がある。

-

第5回

在宅II ロ)在宅医療は、チーム医療である。近年、大病院を中心に電子カルテを基にクリニカルパスを用いて患者情報を共有化してチームとして患者の療養を支える動きが始まっている。病院には医師を始めとして約16種の医療職がチーム医療に携わっている。

入院患者が退院して在宅(施設を含む)に戻った場合、地域では病院のように職種が充足していない上に、介護が必要となるためケアマネージャーを始めとする福祉職の関わりが必要となってくる。

在宅で困難なことは地域によって職種が充足されないことである。

一つの考え方に、病院がそのまま街に出たといえる。患者の家は病室であり、道路は廊下である。一番重要なことは、患者情報の共有化である。病院で行われているクリニカルパスが地域でのクリニカルパスとして各職種が共有できるか?が課題である。

情報の共有化は、守秘義務と個人情報保護法をクリアーにしなくてはならないが、これをクリアーにしたとしても、各職種での検査値の標準化、共有言語等々 課題は大きい。

そして何よりも紙ベースでは情報の共有化は困難であり、IT化は必須だと思われる。

また、医療福祉との連携になるので特に健康保険と介護保険の相関性が求められる。

残念ながら、現在はそこに至っていない。

参考までに、健康保険と介護保険の相違を図表にする。

医療 介護 発足 1922年に健康保険法制定(ブルーカラー)

1961年 国民皆保険に2000年に制定 改定 2年毎

(ただし、法律で定められてはいない)3年毎

(介護保険法で定められている)保険の種類 健康保険 介護保険 総費用 40兆円(2012年 推定) 8兆円(2012年 推定) 加入年齢 20歳以上 原則適用は誰でも 40歳以上 原則適用は60歳以上 自己負担 10%または30% 10% 特徴(1) 混合診療 禁止 混合介護 有り 特徴(2) フリーアクセス 患者の選択と、契約 目的 病気の治療 (同一給付は介護保険優先) 自立支援 保険者 保険組合

ただし、一部国保は市町村市町村 医療と福祉の連携をスムーズにするためには、この2法を統一する必要がある。

即ち、健康保険は原則として混合診療禁止である、介護保険は混合介護である。私はこれを統一するには健康保険において混合診療を認め、介護保険と統一するのが早道ではないか?と考えています。

在宅におけるチーム医療では医師一人ではなく、様々な専門分野の医師(皮膚科、耳鼻咽喉科)、歯科医師、薬剤師、看護師などが必要な職種であり、訪問看護ステーションのナース、介護福祉士、ヘルパー、ケアプランを作成するケアマネージャー等々も関わることになる。

そしてそれらが24時間体制で患者やその家族を支えていくことが求められている。

それらの在宅におけるチーム医療は各地で始まってきているが、まだ限られた地域のみである。2025年以降の高齢化社会に備えて、一刻も早く医療と福祉の連携、在宅におけるチーム医療が広がることを期待したい。

-

第4回

在宅I イ)在宅療養の必要な理由我が国の高齢化率(65才以上の方が人口で占める割合)は2010年22%(約2,650万人)と言われており、年間100万人が死亡しており、この死亡者100万人の内、約80%が病院で亡くなっていると言われている。西暦2025年には、いわゆる団塊の世代が75歳に到達する年であり、この時の高齢化率は30%(約3,600万人)となり、年間死亡者数は160万人になると推定されている。

この時、現在のように160万人のうち80%(約130万人)が病院で死亡できるのか?ということが問題である。まず、不可能であり、国はその視点からも在宅へ誘導しようとしている。次に、疾病構造の変化がある。ガンも生活習慣病と言われるようになった。医学・薬学の進歩により、余程運の悪い人以外は命は救われる。しかも、後遺症を残したまま長寿を全うする、又、いわゆる高血圧、糖尿病等の生活習慣病を抱えたまま、長寿を全うできる時代となった。

しかし、人間の寿命には限度があり、我が国の平均寿命は男性79歳、女性84歳であり、平均寿命と健康寿命の差は五年と言われ、要はどんな人でも五年は医療的介護が必要となる。特に自立が困難となる介護度3以上の人は、2025年には600万人と推定されており、これらの人々をどこで支えるのか?が大きな問題となっている。西暦2000年に介護保険が施行されたが、これは慢性疾患の患者が入院して医療費を使っているので医療保険の対象外として新たに介護保険によって生活を支えようとして出来た制度である。(健康保険と介護保険との関連は後述する。)

一方で、国は医療費の効率化を求め医療の機能分化を促進している。即ち、日本の皆保険制度はフリーアクセスが利点であるが、デメリットは重複受診である。したがって、医療機関の役割、即ち急性期、亜急性期、慢性期病院、専門病院、開業医等々、機能を明確にしようとしている。

介護保険が施行された2000年当時、在宅は自宅のことを意味したが、現在は家族構成の点からも病院以外はすべて(自宅、施設を含む)在宅と見なすことになってきている。急性期病院は平均在院日数12日以内になるといわれ、亜急性期・慢性期病院も減少することはあっても、増加しないことなど、慢性疾患を抱えた高齢者は在宅で療養せざるを得ない。特に2030年~50年は人口も減少するといわれ、働く人二人で高齢者一人を支える時代となる。すべての点から国が在宅に力を入れることは自明の理である。(以下、在宅IIへ続く)